【贵医记忆】我与国立贵阳医学院

【贵医记忆】 编者语:时光荏苒,斗转星移,医院即将迎来八十岁华诞。悠悠岁月,弦歌绵长。历代先贤辛勤耕耘,传华夏之文脉,承岐黄之精髓,跋涉求索,虔诚奉献,铸就今日之辉煌。回望来路,历史脚步清晰凝重,文化传承绵延不绝。展思将来,贵医人不忘来路、不改初心,秉承“诚於己,忠于群,敬往思来”之校训,精勤不倦、博极医源,扎根沃土、服务民众。从本期开始,本栏目每周三定期推出,讲述院史上诸位名医名家故事,从中汲取经验智慧,凝聚行稳致远力量。

我与国立贵阳医学院

李彤

生命中留下微痕末迹

1993年12月11日,外甥何崇统第二度从贵阳来台湾,和他的七个弟妹团聚,并探望舅舅、舅母。翌日,他偕同在台北市居住的弟妹夫妇及其小甥女等,浩浩荡荡十余人来到外双溪我们家,老老少少四代同堂,真是开心极了。

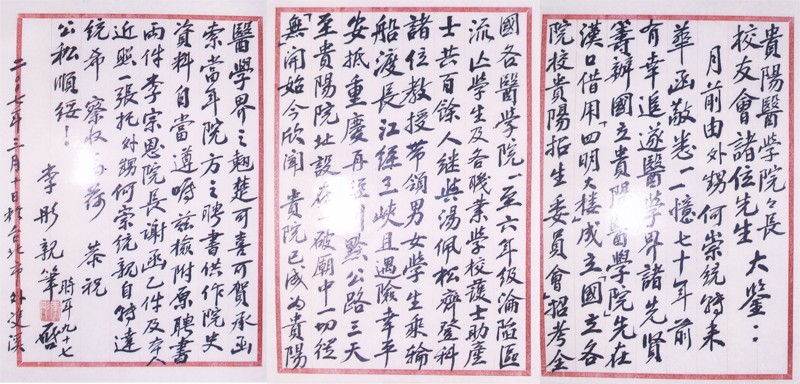

忆前年,崇统第一次从祖国内地来台,探望阔别四十余年的七个同胞弟妹及在台长辈中硕果仅存而均年逾八旬的舅舅、舅母,久别重逢,兴奋、喜悦之情可想而知。席间询其别后去向,他说与二弟崇和均到贵阳迄今。我问他:“抗战之初,创办的国立贵阳医学院还在么?”他说:“不但还在,而且是贵州全省规模最大、设备最完善的医学院。我们常到该院附属医院就医。”我就找出1938年国立各院校在汉口招生时,贵阳医学院招生委员会聘我为监试委员,到了贵阳该学院又聘我为出版委员会委员的两张聘书及医学院院长李宗恩一封谢函。大家看后都说:这么经半个多世纪薄薄三张纸,能留到现在,诚属难得。崇统要我复印一份让他带回贵阳给该医学院院长看。经其转达,这次来时就带来该院院长送我的贵阳医学院现况资料数种。崇统说:“学院对我那原始证件,颇为重视,可作为将来编写院史的资料。”所给我的刊物,其开始沿革是这样写的:“抗日战争初期,日本攻占华北,上海、南京等地相继失守,沦陷区学生纷纷失学,流离失所。西南地区处于战略后方,医学教育十分落后,医药人才严重缺乏,客观形势迫切要求在这一地区兴建一所高等医药院校,一方面为流亡学生提供继续就学机会,另一方面为西南地区奠定医学教育基础。遂于1937年年底,教育部正式决定在贵州省贵阳市建立国立贵阳医学院。为当时全国仅有的九所国立医学院校之一。”事实确如上所述。首页还刊有当年创始人李宗恩博士照片,顿时让我跌人时光的隧道里,脑际中如重演电影般浮现着当时的人、事和物,忆起我们先在汉口招收全国各省流亡学生,继则入黔设立贵阳医学院的种种公私生活情形。回想当年冒险犯难之抗战精神,虽随时光移转而远离,倘能努力抓回些微痕迹,也足以激发现在生命力的泉源。

参加筹设国立贵阳医学院

战时局势,瞬息万变。在岳州约月余日,值南京吃紧,寄禅(作者丈夫)随政府从南京撤退至汉口,我即携儿带妹前往团聚。年底,教育部决定在贵阳创设国立贵阳医学院,聘请李宗恩、杨崇瑞、汤佩松、朱章赓诸位先生等卫生界知名人士为筹备委员、李宗恩博士为主任委员。因寄禅从卫生部开始即服务于卫生界多年,与李宗恩博士时有过从,而朱章赓先生又是我在教育部的直属长官,因此有缘参加此项工作,当时借汉口四明大楼办公,共招男女生一百多名,于次年元月由汤佩松博士等带领,从汉口经重庆转贵阳,我携幼儿、胞妹和他们一同乘长江船,三人拥在统舱一隅,从汉口出发,溯江而上。

到了重庆登岸,在洪、吴两位太太家暂住。不数日得到通知,立刻启程上川黔公路。我们所搭乘的交通工具,是拼装的运货汽车,不过上面有顶,中间座位是横的几排木板,下面放着好几桶汽油。驶在公路上,正如当时人们所形容:除该响的喇叭不响外,其他不该响的部分都响,木制的车厢左右两边各开一小窗口。同车有女生约30余人。颠簸于崎岖的山间,车内汽油味浓,我上车不久即头晕、呕吐,同病者有数人。窗口变成我们的专用品,轮流伸头呕吐,儿子我也无法照顾了。好在妹妹和多数女生不晕车,她们都会替我关照。我们从重庆出发,须经过綦江、松坎、桐梓、遵义、息烽等主要车站而至贵阳,全程488公里,盘山险道甚多,最著名险要者是属贵州境内松坎至桐梓间的72道拐。记得还有什么吊死崖等惊险名称。山路陡峻,晕了两天的车。

抵达贵阳

初到贵阳,大家都住在院前街一个小旅馆,夸大其招牌称“中央饭店”。教职员和男女学生陆续住公家预先租好的禹门路民间房屋。但是我的情况特殊,必须自立门户,大小三口,还须备一女佣人,煮饭兼顾小孩,我才有办法上班。入境问俗,先说住的问题,房子实在难找,民房多半是简陋不堪,当时欲求三全房屋,难如登天。何谓 “三 全”?上有天花板,下有地板,有电灯。倘三者俱备,可谓豪华矣。

至于佣人问题,更难!人地生疏,想找个善良、健康的,于我上班时,放心托付她代为照顾小孩的人物,何处寻觅?住在旅馆里终日为此两大问题困惑,到处找屋觅人。真是天无绝人之路,竟遇到在南京时教育部同事李世平女士,她告诉我:最近要离开贵阳,有意将租赁的中山西路永年乐号后院房子、佣人王妈以及向米铺预定之白米,一概转让给我。所谓:“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。”真是万分感激她!而且房屋是“三全”的,相当考究,厨房、餐厅俱全,庭院宽敞,花木扶疏,为同来师生住所之冠。无奈!好景不常,当第二次交房租时,房东即拒收租金,说房子要收回自用,愿意替我另觅住处。结果介绍他的朋友,据云房东从前是当过师长的,有三间厢房是空的,大概以前是佣人住的。惟“三缺二”,只有天花板,没有地板,更谈不上电灯。我别无选择的,王妈亦跟我来。总算大小有安身之所了。

又同年约于秋冬之间,贵阳突然发生霍乱,传染迅速,死亡众多,比起日机轰炸更可怕。贵阳医学院责无旁贷,立即采取紧急措施。全体师生停课,专为病患急救,施行打盐水针等。凡百姓饮用洗涤之水,皆取于河中,此乃霍乱之根源,故学院放河流挑水码头处,临时设置桌子将消毒药粉分装小包,由学生们看守,对一切从河中挑上之水,规定每桶必须加人一小包消毒药粉,起先却遭挑水工人拒绝,且说近日流行霍乱病,都是你们外地人下毒造成的。如此颠倒是非,足证当时民智之闭塞,公共卫生工作真难开展,只好耐心向他们解释霍乱之由来及急救方法等。他们也实地看到,患者能及时送到医院,经打针急救立即见效,不送医院或延误时间者,即死亡。事实证明,我们是为救人而消毒;并非为害人而下毒的。当霍乱猖狂之时,我从家里到学校,经过一小巷,小户毗连,十之八九都得霍乱,到医院看整个院子都是患者以门板当担架躺着,医务人员忙着为他们打针。傍晚回家时,适逢每天替我挑水的工人,身体健壮挑着一担两大木桶的水,我跟他后面走到家,看他挑到厨房倒水缸后就走了。谁料到,第二天他的妻子哭哭啼啼地对我说,他的丈夫于昨晚得霍乱死亡,请我帮他一些丧葬费。天啊!简直把我吓坏了。给她钱后,我马上跑到医院请教医师们,需要打预防针否?他们说:现在打预防针已来不及了,只有饮食方面特别小心些。我一家四口,居住环境如此恶劣,苍蝇蚊子满天飞,地下老鼠出入自如,不怕猫也不怕人。这些都可能是霍乱的媒介。我急中生智,只好和王妈商量,将厨房的灶搬到堂屋中,灶旁放置饭桌,烧一大锅开水,把所有餐具都泡在开水中,实行就地即煮、即盛、即食。如此简单的土办法,也让我们大小四口,平安地躲过这一场可怕的传染病。

所遇终生难忘之同事朋友

(一)俯拾昔日情怀念旧友

李贵真女士是山东齐鲁大学生物系毕业的。1938年应贵阳医学院之聘,担任助教。她从旅馆搬出来即和我同住。她比我小三、四岁左右,初见给人的印象,是品学兼优而和蔼可亲的大学生气质。我当然欢迎她来和我们同住。她在乘车来贵阳旅途中,右脸被路旁破旧的房屋擦伤,还贴着一块纱布。我看她每天按时热敷,小心翼翼地护理。果然,愈后没有疤痕。生物学在医学院是重要课程,她非常敬业好学,那时又正和她的同学金大雄先生由恋爱已论及婚嫁,情书频繁,前程似锦,所以日日笑口常开。有一天晚上,等我的儿子入睡,她悄悄地对我说:“我有一件宝贵的东西给你看。”我说好呀!于是她就打开皮箱,取出一个小包,用白纸包了好几层的,慎重其事地一层又一层打开。我在旁凝神注视,心想一定是她母亲赠与的嫁妆,如钻石、珠宝之类。天晓得!最后一层打开,竟是个不及半粒花生米大、黑底红点的“小甲虫”,让我大失所望。所谓“隔行如隔山”,彼此所学迥异,价值观念当然不同;她还对我阐明这小东西如何珍贵难得等。那更是对牛弹琴了。但是我这笨牛,却因此特别钦佩她学其所好及其喜悦精神。套句孔夫子说的:“知之者不如好之者。好之者不如乐之者。”预感她有成者必如是。我们相处融洽,不久她就另赁新屋与金先生结婚,我想那双“小甲虫”当然也是妆奁之一。婚后他俩署名送我一张结婚照片,日期是1938年8月10日。翻开崇统带来贵医书册内,刊有金、李两位教授在作学术研究的照片。金大雄教授在研究寄生虫学,李贵真教授在编写中国动物志昆虫纲蚤目一书。足以证明我当时观人之眼力不差。由研究那个“小甲虫”而进入动物昆虫世界,数十年之耐心与毅力,终于成为学者专家。看两位虽年届古稀,仍孜孜不倦,志同道合,致力于学术研究,且身体都健康,智慧学识充于内,学者风采溢于外,令人钦佩不己!

(二)哲学家与小孩

洪谦先生是德国维也纳大学哲学博士,年约30,身材高挑,个性率真,谦恭有礼,据闻自幼在梁启超家中长大,由梁任公亲自督导的。他当时在贵阳医学院主持人文科的哲学教授,并兼教是社会学课程。哲学家具有赤子之心,他特别喜欢小孩。巧得是,本学院从前方来的教职员中,只有我带来这一个未满两岁的儿子,这小孩长得健壮活泼。有一天,洪谦教授移樽就教亦来我家看小孩,见面之后非常喜欢! 他认为,只有学前强壮活泼的儿童,才具备真善美的。我看他和小孩玩时,堂堂教授几乎也变成小孩似的,玩得很投机。医学院第一次校务会议即决定成立出版委员会,由人文科主办,我也奉派为出版委员之一,时与洪先生共同编辑贵阳医学院院刊等。他知道我公余仍勤于自修,有一天很正式地对我说:“李先生,医事职业科社会学课程,我不想教,请你来教好么?”我说不行,况现在医事职业科学生有的年龄和我差不多,我实在不能教。他说:“依你的学历、程度,绝对可以胜任,无妨先代课一时看看如何?”我只好勉为其难,搬出当初实习生时那套办法,先做教案,充分准备教材,上台讲课,没想到,学生反应良好。大概因洪先生的教材太深,教授方法也不适合,所以学生听不进去。既如此即由我代下去。贵阳一别,50余年来没有洪谦先生的消息,几乎淡忘了。

贵医学生做解剖实验

贵医学生实习

(三)读汤佩松教授贺函有感

汤佩松教授也是国立贵阳医学院创办人之一。在汉口所招收的沦陷区流亡学生及护士助产士等共百余人,是由他和齐登科等教授负责运送经重庆转贵阳,我也就是和这一批师生同行的。他是生物学家,才高识远,颇负盛名。医学院成立后他任训导主任兼教授。再读汤先生致贵阳医学院五十五周年贺函(见该院校友通讯第六期)云:“……在半个世纪以前,我有幸能同老友李宗恩、朱章赓、杨崇瑞一起,历尽艰难困苦。把当时的第一批流亡学生,千里迢迢带到贵阳,为抗战、为后来、为国家积累了一批人才。当时,我们同甘共苦,但斗志昂扬,从无到有,在破庙中办起了“国立贵阳医学院”,在我们老一辈中,可能所剩无几,也可能我是唯一的“老朽”。不过我十分高兴的是我们开拓的“破庙”医学院出来的“老学生”,多年来已成了后来的医学界骨干和权威!我至今还以能在贵医(及图云关的红十字战地服务团)那段的工作,是为抗战尽了一点力量而自豪……”忆汤先生在各创办人中算是最年轻的,约三十出头,当时未婚;而今他自称可能是唯一的老朽。他万万没想到对岸也有一“老朽”,曾亲历其境,从汉口到贵阳,眼见短期内“破庙”变成“医学院”。

作者李彤生活照片

(选自《传记文学》六十六卷第六期,有删节)

扫一扫 手机端浏览